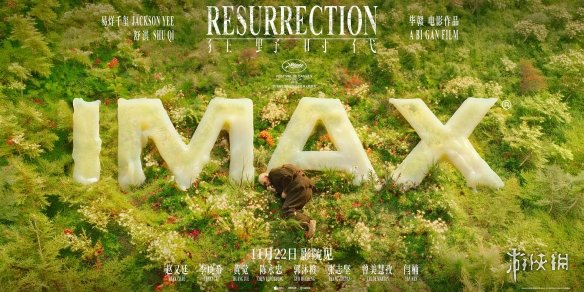

《狂野时代》是给电影的情书,还是给观众的挑战书?

要说今年院线最“出圈”的国产电影,《狂野时代》绝对算一号。影片还没上映前,就把观众的期待值拉满:易烊千玺化身“迷魂者”,通过五感穿梭百年;更有舒淇、赵又廷等知名演员坐镇,阵容堪称“演技+流量”的双重保险;再加上戛纳、釜山各种提名加持,热搜从预告片一路铺到定档,讨论度堪比顶流爱豆官宣恋情。

可谁能想到,就是这么一部风光无限的大片,上映不到一周,就因为退票风波,又双叒登上热搜。

据猫眼平台监测,影片上映当天退票率高达到14.6%~15%,相当于平均每7张票里就有一张退票的,这比例,远超同期《惊天魔盗团3》《鬼灭之刃:无限城片》等影片,堪称“退票赛道的领跑者”。富有戏剧的是,该片预售时取得了破亿的好成绩,但是没想到上映后现实会如此“骨干”。而更扎心的是,目前豆瓣开分仅6.5分,创新了导演毕赣从业以来的最低评分记录,堪称一场高开低走的“口碑跳水”。

那么问题来了:一部看起来什么都有的电影,为什么偏偏让观众“坐不住”?

答案就藏在它的“艺术人设”里。众所周知,艺术片常有“反情节、重氛围”的倾向。而《狂野时代》之所以陷入“退票狂潮”,恰恰是因为把这特质发挥到了极致,甚至是有些过头。导演毕赣说,这是“写给电影的一封情书”,但这封“情书”写的过于晦涩,内容与大众审美严重脱节。

整部影片由易烊千玺饰演的“迷魂者”(怪物)引路,穿越到五个光怪陆离的梦境,而这五个梦,正是对应了电影史的百年:

图源来自网络

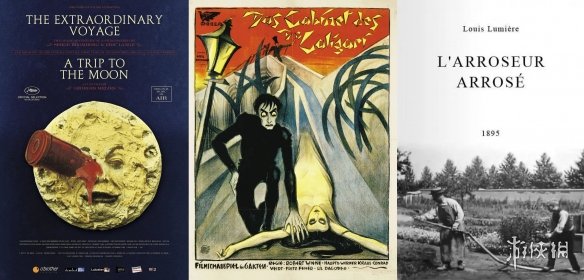

视觉篇章中,默片风格的运用对应了电影诞生之初。在这一篇章里密集致敬了影史经典:从第一部科幻片《月球旅行记》,到恐怖片鼻祖《卡里加里博士的小屋》,再到卢米埃尔的《水浇园丁》。就连易烊千玺饰演的“迷魂者”造型,也模仿了《诺斯费拉图》里那个标志性的吸血鬼形象,堪称一场“早期电影彩蛋大赏”。

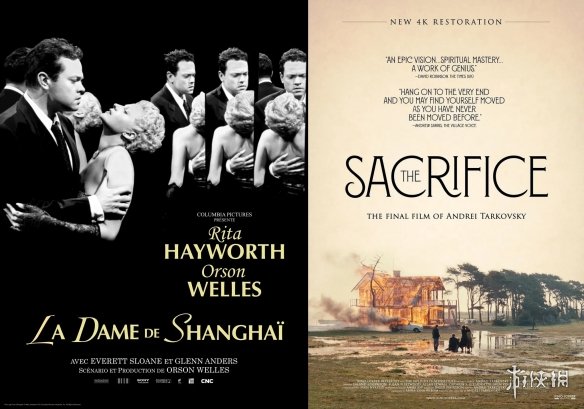

听觉篇则是将时间轴拉至民国三四十年代,电影步入有声时代。影片里的镜子墙致敬了《上海小姐》里的镜子屋枪战,那棵燃烧的树更是对塔可夫斯基《牺牲》的遥相呼应。

接着时间来到五六十年代的味觉篇,构筑出了一个关于“罪与赎”的梦境,父与子的因果循环,颇有金基德《春夏秋冬又一春》的轮回意味。随后的嗅觉篇将背景移至八九十年代,主题转向情感的释放与拥抱,叙事气质恍若一部新编《雾都孤儿》。最后的触觉篇将舞台搭建在千禧年的“世界末日”前夕,延续了导演前作《地球最后的夜晚》的末世爱情逻辑。

然而,导演毕赣似乎太过于沉浸在“炫技”中,使得这部160分钟的电影,更像是一座移动的“电影史资料馆”。对于影评人和资深影迷来说,这或许是一场酣畅淋漓的寻宝狂欢;但是对于普通观众而言,这些密集的符号更像是未经翻译的“影史摩斯密码”堆砌成了一道难以逾越的高墙 ,让人在影院座椅上如坐针毡。这种创作上的“高门槛”,最终也直观地反应在影片两极分化的口碑之上。

而《狂野时代》的市场挫败,另一个关键原因就在于本身处于“既要又要”的尴尬定位——流量明星和艺术片的错位匹配。片方深知晦涩的镜像语言是一道高墙,于是选择避重就轻,绕过最重要的内容,选择将易烊千玺作为打开市场的“流量钥匙”,同时又给电影贴上了“科幻”、“剧情”等标签,成功把大批粉丝和普通观众“骗”进影院。热度是到手了,但也埋下了隐患。当观众抱着对剧情的期待坐下,结果迎面撞上的是一场晦涩难懂的“艺术梦游”。当高期待撞上深隔阂,退票也就成了最佳选择。

这种由信息差带来的票房,本质上是一次对观众的“冒犯”:用流量的热度兑换票房,却用艺术片的高度拒绝解释。最终,其引发的口碑反噬,不仅消耗了演员的观众缘,也伤害了电影本身的长期价值。

当然,也有一些声音为《狂野时代》辩护:艺术片不需要“看懂”,故事也不重要,感受它的美学氛围就好。不可否认,《狂野时代》的画面确实美,不管是听觉篇里的晚清戏楼,还是味觉篇的禅意庙宇,每一帧都美得可以入画。但问题在于,电影不是MV,不是摄影集,它是“叙事的艺术”,如果只剩美学空壳而丢了故事内核,无疑是对电影本质的窄化。

那么,“艺术片难懂”能否成为《狂野时代》高退票率的理由?答案是否定的。

艺术,从来不是孤悬云端的。比如《布达佩斯大饭店》,在教科书级的美学之下,还包裹着一个有趣而伤感的故事;《霸王别姬》里程蝶衣“不疯不成活”的极致情感,其力量正是来源于一段跨越时代的史诗级叙事;还有杨德昌的《一一》,看似平淡的日常笔触,却写尽了平凡人生的深邃本质。它们都是艺术片,但却不会让观众“看不懂”。这些经典之作的共同点在于:它们从未在艺术探索中,放弃“讲好一个故事”。

电影究竟好不好看,无论褒贬,都是观众最真实的感受,不是一句“你不懂”就可以掩盖过去的。或许看艺术片需要门槛,但“高级”与“艺术”并不能够成为电影“难看”的遮羞布。《狂野时代》最大的问题,不在于它“高级”,而在于它用“高级”筑起高墙,将观众拒之门外。

说到底,观众批评的从来不是艺术本身,而是创作者那种拒绝沟通的“自娱自乐”。电影再高深,要是没有人愿意看进去,那就是失了根本。电影是给大众看的,而不是给圈内人互相吹捧的。如果创作者始终找不到与大众对话的路径,那再美的情书,也只会变成一封封“已读不回”的尴尬来信。

王者荣耀吕布2024最新攻速阈值是多少?

2024-03-30 09:30:1348人浏览王者荣耀嬴政哪个皮肤好?摇滚巨星怎么样?

2024-05-16 16:06:0232人浏览赛博朋克在哪个位置可以找到朱迪?

2024-08-01 12:33:0240人浏览2024年阴阳师泷夜叉姬怎么样?值得培养吗?

2024-09-09 17:17:0279人浏览鳄鱼后期为什么那么弱打团很无力?

2025-04-08 18:21:0273人浏览黄忠后期为什么那么强六神装之后直接无敌?

2024-09-13 09:00:0221人浏览魔兽世界魔古山宝库最后一个boss怎么管道摧毁开启?

2024-05-21 09:00:0352人浏览dota2打一把需要多长时间?

2024-09-29 11:35:0211人浏览怪物猎人崛起后期输出最暴力的t0武器是哪些?

2025-03-17 18:21:0237人浏览联想的小新轻薄笔记本的配置能不能玩模拟人生?

2024-08-16 17:17:0320人浏览